বেইজিং-এর স্মৃতিকথা

(পর্ব-৪)

কাজী সাব্বির আহমেদ

বেইজিং-এ আমাদের প্রথম দিনটি শুরু হয় বেশ উত্তেজনার সাথে। তখন কেবলই মাত্র ভোরের আলো ফুটেছে, কানে এলো অচেনা কিন্তু শ্রুতি মধুর এক মিউজিক। প্রথম দিন বুঝতে পারিনি, তবে পরে বুঝেছি যে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্পটে লাগানো আছে মাইক, যেখানে বাজছে এই দিন শুরু করার মিউজিক। এই মিউজিকের তালে তালে চীনারা ‘থাই ছি’ বা ‘শ্যাডো বক্সিং’ নামক এক ধরনের হাল্কা ব্যায়াম করা দিয়ে তাদের দিন শুরু করে। চীনের সর্বত্রই এই রেওয়াজ। তারপর ঠিক সাতটায় সেই একই মাইকে শুরু হলো চীনা ভাষায় খবর পাঠ। দুর্বোধ্য চীনা ভাষার জন্য এই খবর পাঠ আমাদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। পরে জেনেছি যে এটাই কম্যুনিস্ট চীনের রেওয়াজ। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা এবং যে কোন ধরনের ক্যাম্পাস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে রয়েছে এই মাইকিং-এর ব্যবস্থা। যাকে চাইনিজে বলা হয় ‘কোয়ান পো’ যার অর্থ হচ্ছে ‘অ্যানাউন্সমেন্ট’। সকাল সাতটায় রেডিওতে প্রচারিত খবরকে সারাসরি রিপ্লে করা হয়। সেই সময় ক্যাম্পাসের ছাত্রদেরকে দেখা যায় যে তারা ডাইনিং হল অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে ব্রেকফাস্ট সারতে। একাডেমিক ক্লাস শুরু হয় সকাল আটটায়। বেইজিং-এর প্রতিটি ইনস্টিটিউট কিংবা ইউনিভার্সিটিতে মোটামুটি একই রকম নিয়ম চালু। একথা বলে রাখা ভালো যে, আমরা যে সময়টায় চীনে ছিলাম তখন চীনের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ডর্মে থাকতে হতো। এখনও সেই নিয়ম চালু আছে কিনা সেটা আমার ঠিক জানা নেই।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই আমরা যে যার মতন তৈরি হয়ে নেই। আমাদের রেসপনসিবল টিচার যাকে চাইনিজে ‘ফুজা লাওশ্রি’ বলে, উনি আজ আমাদেরকে ব্রিফ করবেন। কিন্তু সবার আগে আমাদেরকে সকালের নাস্তা সারতে হবে। হোস্টেল থেকে সামান্য দূরে আমাদের অর্থাৎ ফরেন স্টুডেন্টদের ডাইনিং হল। চীনা ছাত্রদের জন্য আলাদা ডাইনিং হল রয়েছে যেখানে বিদেশীরা যেতে পারে না। আমাদের কারোর কাছেই যেহেতু চাইনিজ কারেন্সি নাই তাই আগের রাতেই আমাদের সিনিয়র স্টুডেন্ট হান্নান ভাই আমাদেরকে সবাইকে ধার হিসেবে ডাইনিং হলের কিছু কুপন দিয়েছেন। আমাদেরকে আরও বলা হয়েছে যে দোতলা এই ডাইনিং হলের দোতলাতে রয়েছে হালাল খাবার। দোতলার খাবার তৈরি হয় চাইনিজ মুসলিম শেফদের দ্বারা। আমরা সবাই দল বেঁধে ডাইনিং হলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নীচতলাতে ঢোকার মুখেই রয়েছে ঠান্ডা পানির একটি বিশাল আধার যেখানে সবাই লাইন ধরে নিজ নিজ ফ্লাস্ক ভরে নিচ্ছে। সেটা পার হলে একপাশে রয়েছে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। সোজা চলে গেলে নীচতলার ডাইনিং হল। হালাল খাবারের জন্য দোতলাতে যেতে হলেও, ভাত কিংবা ব্রেড জাতীয় খাবার কিন্তু নীচতলা থেকেই কিনতে হয়। প্রথম দিন আমরা সবাই আমাদের পরিচিত খাবার সেদ্ধ ডিম এবং জেলি মাখানো ব্রেড দিয়েই ব্রেকফাস্ট সেরে ফেললাম। আমরা যে ‘ইংলিশ টি’ খেয়ে অভ্যস্থ, সেটা কিন্তু এখানে পাওয়া যায় না। চীনারা হরেক রকম চা পান করে তার মধ্যে ‘গ্রীন টি’-ই বেশী জনপ্রিয়। গ্রীন টি-কে তাদের ভাষায় বলা হয় ‘ল্যু ছা’, ‘ল্যু’ মানে সবুজ আর ‘ছা’ মানে চা। আমাদের বাংলা ব্যাকরণ বইতে কিন্তু ‘চা’-কে বিদেশী শব্দ হিসেবে উল্লেখ আছে। ‘চা’ যে চীনা ভাষা থেকে আগত শব্দ তার তাত্ত্বিক জ্ঞান আগেই ছিল, বেইজিং আসার পরদিনই তার ব্যবহারিক জ্ঞানটাও অর্জন করে ফেললাম। চীনাদের সেই ‘গ্রীন টি’-রও অনেক রকম ভ্যারাইটি। যা হোক আমরা যে চা খেতে অভ্যস্থ সেটাকে তারা ‘রেড টি’ বলে। তবে চা-তে যে দুধ দেয়া যায় এই বিষয়টি যেন চীনাদের কাছে অজানা। চীনের কোথাও দুধ-চা খাওয়া হয় না। তাই ‘রেড টি’ বা ‘হোং ছা’-এর রং একেবারেই ‘হোং’। ‘হোং’ মানে যে লাল, সেটা নিশ্চয়ই বেশ বুঝতে পারছেন। আমি যে সময়ের কথা লিখছি সেই সময় বেইজিং-এ কিন্তু কফি খাওয়ার চল তেমন ছিল না। শুধুমাত্র বিভিন্ন হোটেলের রেস্টুরেন্টে কিংবা কিছু কফি শপেই কফির দেখা পাওয়া যেত। আমরা আমাদের ব্রেকফাস্টের সাথে গ্লাসে করে ‘হোং ছা’ খেলাম। খেতে মন্দ না। ধীরে ধীরে এই চা-তেই আমরা এতই অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলাম যে লাঞ্চ এবং ডিনারের সাথেও এই চা না হলে খাবার যেন সম্পূর্ণ হতো না।

ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা যখন আমাদের হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন দেখি আমাদের ‘ফুজা লাওশ্রি’ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাদেরকে একাডেমিক বিল্ডিং-এর একটি খালি রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। হ্যাংলা পাতলা গড়ন কিন্তু বেশ লম্বা এবং বয়সে একদম তরুণ এই লোকটি বিশুদ্ধ ইংরেজীতে প্রথমে আমাদেরকে তার নিজের পরিচয় দিলেন। তার নাম হচ্ছে ‘ঠ্রাং ছুন’। তিনি তার নামের অর্থও আমাদের কাছে ভেঙে বললেন। ‘ঠ্রাং’ মানে লম্বা আর ‘ছুন’ হচ্ছে বসন্ত। চীনের বসন্তকাল যেহেতু খুব স্বল্পস্থায়ী তাই তার বাবা মা দীর্ঘকালীন বসন্তের কামনা করে তার নাম রেখেছেন ‘লং স্প্রিং’। আমার কাছে তার এই নামকরণের ব্যাখ্যাটা চমৎকার লেগেছিল। তার নিজের নামকরণের পটভূমি শেষ করার পর এলো আমাদের পালা। আমাদেরকে আমাদের নামের সাথে মিল রেখে একটি করে নতুন চীনা নাম দেয়া হলো। কারণ চীনা ভাষায় যেহেতু কোন অক্ষর নেই তাই আমাদের নাম তাদের ভাষায় উচ্চারণ করা যায় না। তাই আমাদের নামের কাছাকাছি উচ্চারণের চাইনিজ ক্যারেক্টার দিয়ে আমাদেরকে নতুন করে নামকরণ করা হলো। সেই হিসেবে আমার নাম ‘সাব্বির’ হয়ে দাঁড়াল ‘সা পি আর’, তিনটি ক্যারেক্টার দিয়ে লিখতে হয়। কোন কাজে যদি কেউ আমার নাম লিখতে চাইত তখন তাদেরকে আমি অনেকটা বানান করার মতন করে বলতাম, ‘সা হা রা শা মো’ (সাহারা মরুভূমি)-এর ‘সা’, ‘পি চিয়াও’ (তুলনা করা)-এর ‘পি’ এবং ‘নি’ (তুমি) লিখতে যে ক্যারেক্টার ব্যবহৃত হয় সেটার ডান দিকের অর্ধেক। তাতেই চীনারা আমার নাম নির্ভুল ভাবে লিখে ফেলতে পারত। আমি আমার চীনের জীবনে এই নামেই পরিচিত ছিলাম।

ঠ্রাং ছুন চীনের সমাজে বিদেশী হিসেবে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন যে, চীনের মানুষ একই সাথে ফ্রেন্ডলী এবং হেল্পফুল। তবে যেহেতু তারা সহজে বিদেশীদের দেখা পায় না, তাই বিদেশীদের প্রতি তাদের বাড়তি কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি আমাদেরকে একটা বিষয়ে নিশ্চিত করলেন যে চীনে ‘রেসিজম’-এর কোন স্থান নেই, কারণ চীনারাও হচ্ছে ‘কালারড পিপল’। বয়স কম ছিল, তাই এই ব্রিফিং-এ কেন তিনি রেসিজম প্রসঙ্গ উঠালেন সেটা নিয়ে তখন মাথা ঘামাই নি। পরে যখন এটা নিয়ে চিন্তা করেছি তখন বুঝতে পেরেছি যে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে বিদেশীদেরকে এখানে ডিসক্রিমিনেট করা হবে না। সেই অর্থে তিনি সঠিক ছিলেন, কারণ ডিসক্রিমিনেটেড হওয়া তো দূরের কথা বরং চায়নাতে বিদেশী হিসেবে সব জায়গাতেই বিশেষ খাতির পেয়েছি। তবে পরবর্তী সময়ে চীনের সংখ্যালঘুদের সাথে মিশে জানতে পেরেছি সরকার কীভাবে তাদের সাথে বৈরী আচরণ করে। বর্তমানে চীনের লৌহ যবনিকার ফাঁক গলে পুরো বিশ্ব এখন জানে চীনা সরকার সংখ্যালঘু উইঘুরদের সাথে কী আচরণ করছে। চীনের আইন কানুন নিয়েও তিনি আমাদেরকে কিছুটা জ্ঞান দিলেন এবং একই সাথে উল্লেখ করলেন যে চীনের আইন কানুন আমাদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ঠ্রান ছুন-কে আমার বেশ স্মার্ট বলে মনে হলো। পরে জানতে পেরেছিলাম বেশ কয়েক বছর পর তিনি নাকি এক গ্রীক ছাত্রীকে বিয়ে করে গ্রীসে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেই সময় চাইনিজরা অবশ্য বিদেশে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকত।

ব্রিফিং শেষে ঠ্রাং ছুন আমাদেরকে পাঠালেন আরেকটি অফিসে যেখানে একজন অফিসার আমাদের সবাইকে আমাদের চলতি মাসের স্কলারশীপের টাকা বুঝিয়ে দিলেন। চীনের মুদ্রায় নব্বই টাকা। সেই সাথে শীতের কাপড় কেনার জন্য এককালীন আশি টাকা। চীনের মুদ্রার নাম হচ্ছে ‘রেন মিন পি’ বা সংক্ষেপে ‘আরএমবি’ যার অর্থ হচ্ছে জনগণের (রেনমিন) কারেন্সি (পি)। চীনের মুদ্রা আবার ‘ইউয়ান’ নামেও পরিচিত। দশ ‘ফেন’-এ এক ‘চিয়াও’ বা ‘মাও’, আর দশ ‘মাও’-তে এক ‘ইউয়ান’। ‘ইউয়ান’-কে আবার কথ্য ভাষায় ‘খোয়ায়’-ও বলা হয়ে থাকে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার ছিল চীনে দুই ধরনের কারেন্সি প্রচলিত ছিল, একটা হচ্ছে ‘রেন মিন পি’ যেটার কথা এইমাত্র উল্লেখ করলাম। অপরটি হচ্ছে ‘ওয়াই হুই চুয়েন’ বা ‘ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট’। ডিপ্লোমেট সহ অন্যান্য বিদেশীরা, যেমন ট্যুরিস্ট কিংবা যারা চীনে বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করে, তাদের জন্য এই কারেন্সি প্রযোজ্য ছিল। ব্যতিক্রম ছিলাম শুধুমাত্র আমরা যারা চাইনিজ সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত বিদেশী ছাত্র। ‘ওয়াই হুই চুয়েন’ হচ্ছে ডলার, পাউন্ড কিংবা যে কোন বিদেশী কারেন্সি যা কিনা ‘ব্যাংক অব চায়না’-তে বিনিময়যোগ্য সেটার বিনিময়ে পাওয়া চীনের মুদ্রা। মুদ্রামানে ‘রেন মিন পি’ এবং ‘ওয়াই হুই চুয়েন’ এক হলেও চাইনিজদের কাছে ‘ওয়াই হুই চুয়েন’-এর কদর ছিল বেশী। চাইনিজ কারেন্সি হাতে পেয়ে আমাদেরকে এই সব জটিল নাম আর হিসাবের সাথে পরিচিত হতে হল।

চীন তখন ছিল সস্তাগণ্ডার দেশ। তখনকার সময় তিন ‘ফেন’ (আমাদের হিসেবে তিন পয়সা) দিয়ে পাওয়া যেত এক বাক্স দিয়াশলাই। দুই অথবা তিন ‘মাও’ দিয়ে পাওয়া যেত চীনের নিজস্ব ব্র্যান্ডের কার্বনেটেড সফট ড্রিংকস। চীনের একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী সেই সময় নব্বই ইউয়ান বেতন পেতেন কিনা সন্দেহ, অথচ আমাদেরকে শুধুমাত্র খাওয়া-দাওয়া এবং হাত খরচের জন্য এই পরিমান টাকা দেয়া হত। তবে চীনের সরকারি কর্মচারীরা অবশ্য বেতন-ভাতার বাইরেও অনেক ধরনের সুবিধাদি পেতেন। যেমন চাল, ডাল, সব্জি কিংবা ডিম-দুধ কেনার জন্য পেতেন এক ধরনের কুপন যাকে চাইনিজে ‘লিয়াং পিয়াও’ বলা হত। সেই কুপনের বিনিময়ে তারা সরকারি দোকান থেকে নাম মাত্র মুল্যে সেই আইটেমগুলি কিনতে পারতেন। সরকার থেকে তাদেরকে বাসস্থান দেয়া হত। আমাদেরও কিন্তু সুযোগ সুবিধার কমতি ছিল না। যেমন, আমাদের জন্য হোস্টেল কিংবা টিউশন ফি ছিল ফ্রি। এছাড়াও আমাদের জন্য চিকিৎসাও ছিল ফ্রি। এই ফ্রি চিকিৎসার আওতায় ছিল ডাক্তারের কন্সাল্টেশন, মেডিকেশন, হসপিটালাইজেসন এবং যে কোন ধরনের মেডিক্যাল কিংবা সার্জারিক্যাল প্রসিডিওর। তারপর বিনা পয়সায় বছরে একবার ‘ল্যু সিং’ বা ‘সাইট সিইং’-এর সুযোগ। উন্নত মানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা সমেত সপ্তাহ খানেকের বাৎসরিক এই ট্যুরের মাধ্যমে চীনের বিভিন্ন প্রভিন্সের দর্শনীয় স্থান দেখার সুযোগ হয়েছে আমাদের। এত কিছু এক সাথে পেয়ে আমরা সবাই বেশ উত্তেজিত। কিন্তু চিন্তা একটাই কীভাবে চীনা ভাষাকে আয়ত্বে আনা যায়। আমাদেরকে জানানো হলো যে আমাদের চীনা ভাষা শিক্ষার ক্লাস খুব শীঘ্রই শুরু হবে।

দুপুর বারোটায় লাঞ্চ করার জন্য আমরা সবাই একত্রে ডাইনিং হলে এলাম। চীনারা ঠিক দুপুর বারোটাতে লাঞ্চ করতে অভ্যস্থ। এবার আমরা নিজেদের ‘ইউয়ান’ ভাঙ্গিয়ে এক সাথে বেশ কিছু ডাইনিং কুপন কিনে নিলাম যাতে প্রতি বেলাতেই যেন কুপন কেনার জন্য লাইনে দাঁড়াতে না হয়। ভাতের জন্য আমাদেরকে নীচের তলাতে লাইন দিতে হলো। বেশ লম্বা লাইন। ভাতের চেহারা দেখে তো আমাদের আক্কেল গুড়ুম। একটা বড় ট্রেতে সাদা ভাত রয়েছে, সেখান থেকে কেকের মতন কেটে কেটে ভাত দেয়া হচ্ছে। জীবনে এই প্রথম স্টিকি রাইসের চেহারা দেখলাম। হাফ পাউন্ড কেকের সাইজের একটা ভাতের পিস নিচ্ছে দুই ‘মাও’ যা কিনা একজনের এক বেলার জন্য যথেষ্ট। ভাতের বাইরে ব্রেড জাতীয় কিছু অপশনও রয়েছে, একটি হচ্ছে ‘মান থ’, আর অন্যটি যেটা কিনা কিছুটা ফুলের আকৃতির মতন সেটা হচ্ছে ‘হুয়া চুয়েন’। স্টাপল ফুড হিসেবে বেইজিং-এর মানুষ ভাতের চেয়ে রুটি জাতীয় খাবার বেশী পছন্দ করে। প্লেটে করে ভাত নিয়ে আমরা হালাল খাবারের সেকশন দোতলাতে গেলাম। মাছ, মাংস এবং সব্জির অনেক ধরনের তরকারি রয়েছে কিন্তু কোনটাই আমাদের পরিচিত নয়। তাই চোখের আন্দাজে লাল রঙের ঝোল সহ মাংসের এক বাটি তরকারি নিলাম যার দাম নিল এক ইউয়ান আর দুই মাও। আমরা সবাই যার যার মতন তরকারি নিয়ে একটি বড় আকারের গোলাকার টেবিলে এসে বসলাম। খেতে গিয়ে দেখি মিস্টি স্বাদের সেই লাল ঝোল ওয়ালা মাংসের তরকারি আমাদের বাংলাদেশী রুচির সাথে বড়ই বেমানান। ক্যাবেজ বা পাতাকপি দিয়ে যে মাংস রান্না করা যায় সেটাও সেদিন প্রথম আবিস্কার করলাম। অন্যদেরও দেখি একই অবস্থা। কোন খাবারই আমাদের কাছে রুচিকর মনে হচ্ছে না। সিনিয়াররা অবশ্য আমাদেরকে এ ব্যাপারে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন নিজেদেরকে রান্না করে খাওয়া শিখতে হবে। স্টিকি রাইস খেতে খারাপ লাগেনি অবশ্য। আর দুইটি কিউব সুগার সহ গরম ‘হোং ছা’ (লাল চা) খেলে শরীর বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠে।

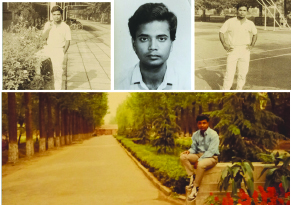

লাঞ্চের পরপরই রেসপনসিবল টিচার ‘ঠ্রাং ছুন’ আমাদেরকে নিয়ে গেলেন পাসপোর্ট সাইজের ছবি তোলার জন্য। ছবি তোলার স্টুডিওটি ছিল ক্যাম্পাসের বাইরে ‘ঊ তাও খৌ’-তে। সবাই দল বেঁধে সেখানে হেঁটে গেলাম, পৌঁছাতে দশ মিনিটের মতন লাগল। সেখানে একটা ছোটখাট একটা মার্কেটের মতন আছে, সেই মার্কেটের ভিতর ছিল সেই স্টূডিওটি। আমরা লাইন ধরে এক এক করে সেখানে ছবি তুললাম আর নিজেদের পকেট থেকে ছবি তোলার পয়সা মিটিয়ে দিলাম। ভাংতি পয়সার হিসেব চট করে ধরতে পারছিলাম না বলে আমাদের সবারই একটু সময় লাগছিল বিল দেবার বেলায়। এই ছবি দিয়েই আমাদের স্টুডেন্ট কার্ড সহ আরও বিভিন্ন রকম কার্ড তৈরি করা হলো। এই বিভিন্ন রকম কার্ডের ভিতর একটি হচ্ছে ‘ইয়ো তাই ট্রাং’ যার রং সাদা হওয়াতে আমরা সহজভাবে এটাকে ‘হোয়াইট কার্ড’ বলতাম। কিছু কিছু শপিংমলে কিংবা ট্রেনের টিকিট কিনতে বিদেশীদেরকে ব্যবহার করতে হয় ‘ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট’। এই হোয়াইট কার্ডের সাহায্যে আমরা ‘রেন মিন পি’ দিয়েই সেই সব শপিং মলে কিংবা ট্রেনের টিকেট কিনতে পারতাম। এই কার্ডের আরও কিছু সুবিধা ছিল যেটা ভাবতে এখন কিছুটা অবাকই হতে হয়। যেমন এই কার্ডের বদৌলতে আমরা হংকং কিংবা ম্যাকাউ থেকে ডিউটি ফ্রী সুবিধায় সব ধরনের হোম অ্যাপ্লায়েন্স অর্থাৎ টিভি, ফ্রীজ, ডিশ-ওয়াসার থেকে শুরু করে এমন কি মোটর বাইক পর্যন্ত কিনে আনার জন্য এনটাইটেলড ছিলাম। যা কিনা পরবর্তীতে এক ধরনের বাণিজ্যের দ্বার খুলে দেয়। যথা সময়ে এই সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে। ‘হোয়াইট কার্ড’ ছাড়াও আরো একটি কার্ডের জন্য এই পাসপোর্ট সাইজের ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটি ছিল ‘রেসিডেন্সি পারমিট’ বা ‘চুই লিউ ট্রাং’। এই কার্ডের জন্য আমাদেরকে শশরীরে বেইজিং পুলিশের হেড কোয়ার্টারে যেতে হয়েছিল। এই পাসপোর্ট সাইজের ছবির এক কপি আবার বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট-এর গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেটেও ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি কাজে ব্যবহৃত সেই ছবিটির এক কপি আমার অ্যালবামে এখনও স্যুভেনির হিসেবে সংরক্ষিত আছে। ছবি তুলে আবার ক্যাম্পাসে ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। এবার আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো ক্যাম্পাসের ভিতর অবস্থিত ‘ব্যাংক অব চায়না’-এর একটি ব্রাঞ্চে। আমরা সবাই সেখানে নিজ নিজ নামে একাউন্ট খুলে সঙ্গে থাকা ইউএস ডলার সেখানে জমা রাখলাম। সেই সাথে শেষ হলো আমাদের প্রথম দিনের কার্যক্রম। ডিনারের তখনও বেশ কিছু সময় বাকী। ফলে দিনের আলোয় ক্যাম্পাসটা একটু ঘুরে দেখার ফুসরৎ পাওয়া গেল।

আমরা আবিস্কার করলাম যে আমাদের ফরেন স্টুডেন্ট হোস্টেলের খুব কাছেই রয়েছে খেলাধুলার বিশাল আয়োজন। প্রথমেই রয়েছে পাশাপাশি লাগোয়া চারটি বাস্কেটবল কোর্ট আর দু’টি টেনিস কোর্ট। বাস্কেটবল আর টেনিস কোর্টের এই বিশাল চত্বরকে ঘিরে রয়েছে বড় বড় হোয়াইট পপলার আর উইপিং উইলো গাছ আর সেই গাছগুলির ছায়ায় হেলান দিয়ে বসার জন্য রয়েছে সারি সারি সবুজ রঙের লম্বা বেঞ্চ। বাস্কেটবল কোর্টের পিছনে অর্থাৎ উইলো গাছের সারির ঠিক পিছনে রয়েছে ভলিবল খেলার কোর্ট। তারই একপাশে রয়েছে ফুটবল খেলার মাঠ, সুইমিং পুল আর বিভিন্ন ধরনের ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড জাতীয় স্পোর্টসের ফ্যাসিলিটি। সেই সাথে রয়েছে দর্শকদের বসার জন্য একটা গ্যালারী। অর্থাৎ যে কোন ধরনের খেলাধুলাই আমরা করতে চাই না কেন তার ব্যবস্থা রয়েছে এই ক্যাম্পাসের ভেতর। আমরা অবশ্য চাঁদা দিয়ে একটা ভলিবল কিনে ভলিবল খেলা শুরু করি বিকেলে। আমাদের সাথে খেলায় ভিড়ে যেত বেশ কিছু নেপালি ছেলে যাদের সাথে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ব্যাংকক এয়ারপোর্টে থাই এয়ারওয়েজে বোর্ডিং-এর সময়। লম্বা কিন্তু হ্যাংলাপাতলা গড়নের এক আইরিশ ছেলেও আমাদের সাথে ভলিবল খেলায় যোগ দিত। এই ভলিবল কোর্টেই পরিচয় মরিশিয়াশের জামিলের সাথে। অর্থাৎ এই খেলাকে কেন্দ্র করেই আমাদের সামাজিক যোগাযোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এক সময় দেখলাম বেশ কিছু পাকিস্তানি সিনিয়র স্টুডেন্ট ক্রিকেট খেলছে। আমি ক্লাস ফোর থেকেই কাঠের বলে ক্রিকেট খেলে অভ্যস্থ। ক্যাডেট কলেজেও ক্রিকেট খেলেছি নিয়মিত। তাই তাদেরকে গিয়ে বললাম আমিও খেলতে চাই। তারাও আমাকে তাদের সাথে খেলার সুযোগ দিল। আমার খেলা দেখে তারা আমাকে তাদের দলে নিয়মিত খেলার জন্য অফার দিল। সেই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের স্পন্সরশীপে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত ‘ক্রাউন প্যাসিফিক’ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের পক্ষে খেলার সুযোগ ঘটে আমার। সেই টুর্নামেন্টে তখন ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান আর শ্রীলংকা অংশ গ্রহণ করত। বেশ কয়েক বছর পর বাংলাদেশও সেই টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। বাংলাদেশের পক্ষে খেলার বিরল অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল বেইজিং-এ।

খেলার পর আমরা সবাই উইলো গাছের নীচে পাতা বেঞ্চগুলিতে বসতাম। আর পার করে দিতাম অনেক সোনালি সময় আড্ডায় আর তারুণ্যের উচ্ছলতায়। ‘ধূসর মস্কো’-এর লেখিকা সেরিনা জাহান প্যাট্রিস লুমুম্বা গণমৈত্রী ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের বার্চগাছগুলির কথা কখনোই ভুলতে পারেননি। তাই তো তিনি বইটির উৎসর্গপত্রে ক্যাম্পাসের সেই বার্চগাছগুলির উল্লেখ করেছেন। ঠিক তেমনি আমিও ভুলতে পারিনি বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটের সেই পপলার আর উইলো গাছের সারি। আজ এত বছর পরও সেই গাছগুলি আর তাদের ছায়ায় বসে আড্ডা দেয়ার স্মৃতি আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

(চলবে)

(কাজী সাব্বির আহমেদ বর্তমানে কানাডা প্রবাসী। পেশায় একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশে কলেজ ম্যাগাজিনে নিয়মিত কবিতা এবং সায়েন্স ফিকশন লিখতেন। চীনে অবস্থানকালে প্রবাসী জীবন নিয়ে বিচিত্রার ‘প্রবাস থেকে’ কলামে লিখতেন।)