চীন-কানাডা কূটনৈতিক সম্পর্ক -৩

কাজী সাব্বির আহমেদ

তারিখটা এখন ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে সেটা হবে খুব সম্ভবত ১৯৮৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর। চীন সরকারের বৃত্তি নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আমরা মোট দশজন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে আন্ডারগ্রেড লেভেলে পড়তে যাচ্ছি বেইজিং-এ। আমাদের সবারই এই প্রথম বিদেশ আসা। তাই একদিকে যেমন নতুন দেশে নতুন জীবন শুরু করার উত্তেজনা কাজ করছে, আবার ঠিক তার বিপরীতে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একটি দেশে কীভাবে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াবো সেই দুশ্চিন্তাও আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। বিশেষ করে যে দেশের ভাষার এক বর্ণও আমরা বুঝতে পারি না। আমরা যখন বেইজিং এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছলাম তখন পড়ন্ত বিকেল। শীতের বিকেলের যে একটা ধূসর পর্দা থাকে সেটা সেই প্রথম টের পেলাম। ব্যাংকক থেকে যখন আমরা থাই এয়ার লাইন্সের বিমানে উঠি তখন সেখানে ছিল গায়ের চামড়া পুড়ে যাওয়ার মত গরম। আর বেইজিং এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে যখন বের হই তখন মুখমন্ডলে এসে লাগল হিমেল বাতাসের স্পর্শ। সেই শীতল স্পর্শের ভেতর এমন কিছু একটা ছিল মনে হলো হৃদপিণ্ড পর্যন্ত সেটা টের পেল। আমি ঢাকার ছেলে হলেও লেখাপড়া করেছি উত্তরবঙ্গের রংপুর ক্যাডেট কলেজে। তাই হিমালয় থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা কনকনে বাতাসের সাথে বেশ পরিচিত, কিন্তু তারপরও বেইজিং-এর সেই প্রথম ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ এখনও আমার মনে দাগ কেটে আছে। এয়ারপোর্টের ভেতরকার পরিবেশও ছিল একই রকমের ঠান্ডা, মানুষজনের কোন কোলাহল ছিল না। আমরা যেহেতু চীন সরকারের শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে পড়তে এসেছি, তাই আমাদের জন্য ইমিগ্রেশনে আগে থেকেই ব্যবস্থা করা ছিল। সেই কারণে কোন প্রকার বাক্য বিনিময় না করেই ইমিগ্রেশন পার গেলাম। আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য বাংলাদেশ এমব্যাসি থেকে এসেছেন হান্নান ভাই। সেখানেই তার সাথে আমাদের প্রথম পরিচয়। তিনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন একটা মাইক্রোবাস। সেই বাসে চড়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট-এর উদ্দেশ্যে। এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে আমাদের মাইক্রোবাস এক সময় বেইজিং শহরের যাওয়ার রাস্তায় উঠল। অনেকটা আমাদের দেশের সেই সময়কার আন্তঃজেলা রাস্তার আদলে সেই রাস্তা। জাঁকজমকের কোন বালাই নেই। রাস্তার দুইপাশে খালি মাঠ কিংবা ফসলের ক্ষেত, মাঝে মাঝে কিছু বাড়িঘর আর সেই সব বাড়িঘরের আঙিনায় কিছু মানুষের অলস আনাগোনা। আহামরি তেমন কোন বিল্ডিং চোখে পড়ল না। সাঁঝের আলো-আঁধারিতে চারিদিকে মন হু হু করা কেমন যেন এক বিষণ্ণতার ছায়া চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। ১৯৮৭ সালে চীনের রাজধানী বেইজিং-এ পৌঁছানোর পর এটাই ছিল আমার প্রথম অনুভূতি।

চীন তখন সবে মাত্র ‘কালচারাল রেভ্যুলেশন’-এর করাল থাবা থেকে বেরিয়ে এসেছে। চেয়ারম্যান মাও-এর স্ত্রী চিয়াং ছিং সহ ‘গ্যাং অব ফোর’ অর্থাৎ এই রেভ্যুলেশনের চার কুচক্রীর প্রত্যেকেই যাবজ্জীবন কারাদন্ড মাথায় নিয়ে জেলখানায় দিন কাটাচ্ছে। তখন চীনের প্রিমিয়ার পদে রয়েছেন লি পেং, যিনি কিনা মাও-এর আমলের প্রিমিয়ার চৌ এনলাই-এর পালক পুত্র। কিন্তু মূল ক্ষমতা রয়েছে প্যারামাউন্ট লিডার দেং শিয়াওপিং-এর হাতে। দেং শিয়াওপিং ইতিমধ্যে চেয়ারম্যান মাও-এর বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক দর্শন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভিতর আমূল পরিবর্তন এনেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে ‘দ্য গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ড’-এর ভরাডুবির পর সমাজ থেকে ‘চার পুরাতন প্রথা’-কে দূর করার জন্য চেয়ারম্যান মাও যখন ‘কালচারাল রেভ্যুলেশন’ শুরু করেন তখন দলের অন্যতম নেতা লিউ শাওচি এবং দেং শিয়াওপিং এর বিরোধিতা করেছিলেন। মাও-এর আলট্রা লেফটিস্ট পলিসির বিপরীতে কনভেনশনাল ইকোনমিক পলিসি নেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করার কারণে তারা দুইজনই চেয়ারম্যান মাও-এর কোপানলে পড়েন। ফলে চেয়ারম্যান মাও-এর জীবদ্দশায় তাদেরকে দলের মধ্যে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালে ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রিমিয়ার চৌ এনলাই দেং শিয়াওপিং-কে চীনের অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য বেইজিং-এ ফিরিয়ে আনেন। একই সাথে তিনি চেয়ারম্যান মাও-কে কনভিন্স করতে সমর্থ হন যে দেং শিয়াওপিং তার (চৌ এনলাই) মৃত্যুর পর প্রিমিয়ারের পদে বসার যোগ্যতা রাখেন। ফলে চেয়ারম্যান মাও দেং শিয়াওপিং-কে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারীতে কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম ভাইস প্রিমিয়ার পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু দেং শিয়াওপিং-এর এই উত্থান গ্যাং অব ফোর-এর সদস্যরা ভালো চোখে দেখেনি, তাই তারা চেয়ারম্যান মাও-এর কান ভারী করে তুললো এবং তাকে দিয়ে কালচারাল রেভ্যুলেশনের সময় দেং শিয়াওপিং-এর ভুলগুলির বিস্তারিত আলোচনার নির্দেশ জারী করালো। ফলে দেং শিয়াওপিং-এর অবস্থান আবারও নড়বড়ে হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে মাও সেতুং-এর মৃত্যু এবং সেই সাথে অক্টোবরে গ্যং অব ফোর-এর পতনের পর দেং শিয়াওপিং দলের ভেতর তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কঠোর হাতে মোকাবিলা করা শুরু করেন এবং কালচারাল রেভ্যুলেশনের ভুলগুলি নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করার জন্য দলের সবাইকে উৎসাহিত করেন। একটি জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূল চাবিকাঠি যে শিক্ষা সেটা সেই সময় দেং শিয়াও পিং খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই চেয়ারম্যান মাও-এর মৃত্যুর পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে ইউনিভার্সিটিগুলোতে স্বাভাবিক শিক্ষাক্রম পুনরায় চালুর লক্ষ্যে ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণে চীন অর্থনৈতিকভাবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়েছিল সেটাকে পুষিয়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। শিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি যে উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম, আজকের চীন সেটাই প্রমাণ করে দেখিয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে তখনকার নেতৃবৃন্দ কোন ধরণের ফাঁক রাখেন নি।

এই সময় দেং শিয়াওপিং বামপন্থী বিশেষ কোন নীতিকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোটাই যে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেই সম্পর্কে তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেন – ‘বিড়াল সাদা না কালো সেটা দেখার বিষয় নয়, সে ইঁদুর ধরতে সক্ষম কিনা সেটাই বিবেচ্য ব্যাপার’। এরপর ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে তিনি চেয়ারম্যান মাও-এর নির্বাচিত উত্তরসূরি হুয়া কোয়াফেং-কে সরিয়ে দলের নেতৃত্বে চলে আসেন। দলের নেতৃত্বে এসেই দেং শিয়াও পিং তার বিখ্যাত ‘কায় গ খায় ফাং’ নীতির ঘোষণা দেন। চাইনিজ ভাষার চারটি শব্দ সম্বলিত এই নীতির সরল বাংলা অর্থ হচ্ছে, ‘খোলা-দুয়ার নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন তথা উন্নয়ন’। উল্লেখ্য যে এই সময় অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে চীনের শতকরা নব্বুই জন লোকের দৈনিক আয় ছিল দুই মার্কিন ডলারেরও কম। প্রথম রিফর্ম শুরু হয় কৃষি ক্ষেত্রে। কালচারাল রেভ্যুলেশনের সময় গ্রামে গ্রামে যে কম্যুনাল খামার গড়ে উঠেছিল সেগুলিকে ব্যক্তি মালিকানার আওতায় আনা শুরু হয়। গ্রাম ভিত্তিক কৃষি খামারের সংস্কারের পর নজর দেয়া হয় শহরকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতির। তারই ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু কোস্টাল সিটিতে গড়ে তোলা হয় স্পেশ্যাল ইকোনমিক জোন যাদের মধ্যে গোটা হাইনান প্রভিন্স এবং শেনট্রেন, ট্রুহাই, শানথৌ, শিয়ামেন ইত্যাদি শহরগুলি উল্লেখযোগ্য। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক বলয় থেকে চীনের সমাজ ধীরে ধীরে মার্কেট ইকোনমির দিকে যাত্রা শুরু করে এবং অচিরেই তার সুফল পেতে শুরু করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে হাইনান দ্বীপ এবং ম্যাকাউ-এর নিকটবর্তী ফুচিয়েন প্রভিন্সের শিয়ামেন শহর ভ্রমণ করেছিলাম ১৯৯০ সালে এবং চীনের অন্যান্য শহরের চেয়ে সেখানকার জীবনযাত্রার মান যে অনেকখানিই ভিন্ন সেটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিল।

সেই সময়কার বেইজিং-এর জীবনযাত্রার মান নিয়ে আমাদেরকে প্রথম সজাগ করে দিয়েছিলেন হান্নান ভাই যিনি আমাদেরকে বেইজিং এয়ারপোর্টে রিসিভ করেছিলেন। ‘বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট’-এর হোস্টেলে যাওয়ার পথে তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে আমরা যদি মনে করি এখানকার হোস্টেলের জীবন মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ব্যাংকক থেকে ছেড়ে আসা ‘এশিয়া হোটেল’-এর মতন লাক্সারিয়াস হবে তবে কিন্তু আমরা বিরাট ভুল করব। হোস্টেলের ফ্যাসিলিটি এবং বেইজিং-এর জীবনযাত্রার মান নিয়ে তিনি শুধু একটি মন্তব্যই করলেন, ‘প্রথম প্রথম মনে হবে এখানে থাকা যাবে না, কিন্তু আসলে থাকা যাবে, শুধু একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে’। তার এই বক্তব্যের পিছনে অনেকগুলি ব্যবহারিক কারণ অবশ্য ছিল। প্রথমত আমরা যেখানে থাকতে যাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের হোস্টেলে দিনের বেলায় কোন গরম পানির সরবরাহ ছিল না, সন্ধ্যার সময় যখন দুই ঘন্টার জন্য গরম পানি পাওয়া যাবে তখন শুধুমাত্র গোছল করা যাবে। তবে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের হোস্টেলে গোছলের ব্যবস্থা হোস্টেলের নীচতলাতেই আছে যা কিনা চাইনিজ স্টুডেন্টদের হোস্টেলে নেই। তাদেরকে গোছলের জন্য অন্য এক জায়গাতে টিকেট কেটে লাইন দিয়ে ঢুকতে হয়। খাবারের ব্যাপারেও বেশ কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল কারণ সময় ধরে দিনে তিনবার ডাইনিং হল খুলে। সকালের নাস্তার জন্য সকাল সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত। লাঞ্চের জন্য দুপুর বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত। রাতের ডিনারের জন্য সময় নির্ধারিত ছিল সন্ধ্যে ছয়টা থেকে সাতটা। কোন কারণে সেই সময়ে ডিনার মিস করলে ক্যাম্পাসের আর কোথাও খাবার পাওয়া সহজ ছিল না। কারণ এই ক্যাম্পাসের আশেপাশে কোন রেস্টুরেন্ট ছিল না তখন। আসলে সেই সময়ের বেইজিং আর আজকের বেইজিং-এর ভিতর পার্থক্য অনেক। বেইজিং-এর ‘হাইতিয়েন’ নামক ডিস্ট্রিকে অবস্থিত ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটটি মূল শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। বেইজিং-এর অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটি এই ‘হাইতিয়েন’ ডিস্ট্রিকের ‘সুয়ে ইউয়ান ল্যু’ (ইনস্টিটিউট এভেনিউ) নামক একটি লম্বা রাস্তার দুই পার্শ্বে অবস্থিত। এই ‘সুয়ে ইউয়ান ল্যু’-এর যে দুইটি ইন্টারসেকশনের মাঝে এই ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটটি অবস্থিত তার প্রথমটির নাম ‘সি তাও খৌ’ কিংবা ‘চার রাস্তার মোড়’ আর পরেরটি হচ্ছে ‘ঊ তাও খৌ’ বা ‘পাঁচ রাস্তার মোড়’। এই দুই ইন্টারসেকশনের প্রত্যেকটিতে আবার কয়েকটি করে গ্রোসারী শপ রয়েছে যেখানে মূলত ফলমূল, তরিতরকারি এবং ব্রেড বা বিস্কুট জাতীয় শুকনো খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু বিকেল পাঁচটায় সেই গ্রোসারীগুলো বন্ধ হয়ে যায়। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে ‘সুয়ে ইউয়ান ল্যু’-এর এই দুই ইন্টারসেকশনের মাঝে নেমে আসে সুনসান নিস্তবতা। তখন এই রাস্তা দিয়ে কেবলমাত্র দুই একটি সাইকেল কিংবা ঘড়ির কাঁটা ধরে দুটি পাবলিক বাসকে চলাচল করতে দেখা যায়। রাস্তার দুই পাশ তখন অন্ধকারে ডুবে থাকে। তবে ইনস্টিটিউটটির যে প্রান্তটি ‘ঊ তাও খৌ’-এর সাথে মিশেছে সেখানে অবশ্য একটি ‘শিয়াও মাই পু’ (কনভিনিয়েন্স স্টোর) আছে যেটা রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সেটাই একমাত্র ভরসা যদি আমাদের খাবারের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে। অর্থাৎ আমাদেরকে সব সময়ই কিছু খাবার হাতের নাগালে রাখতে হবে আপদকালীন সময়ের জন্য। মূলত এই ছিল বেইজিং-এর তখনকার জীবনযাত্রার মান। তবে ১৯৯২ সালে আমি যখন আমার আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স শেষ করি তখন ‘সুয়ে ইউয়ান ল্যু’-এর সেই দুই ইন্টারসেকশনের মাঝের রাস্তাটির দুই পাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য দামী দামী রেস্টুরেন্ট, ক্যারিওকি বার এবং নানা রকমের দোকানপাট। মানে এই পাঁচ বছরে চীন যে অনেকখানি বদলে গেছে সেটা আমি নিজ চোখেই খানিকটা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। আর তিন দশক পরের আজকের চীন তো এখন পুরো পৃথিবীর কাছেই এক বিস্ময়।

আমরা যখন চীনে যাই তখন চীন ছিল সস্তাগণ্ডার দেশ। মানুষের আয় যেমন ছিল সীমিত তেমনি দ্রব্যমূল্যও ছিল মানুষের নাগালের ভিতর। তাছাড়া জীবনযাত্রার মানের সাথে তাল রেখে মানুষের চাহিদাও ছিল পরিমিত। পোশাক-আশাকে তারা খুবই সাধারণ, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই হয় নীল নতুবা সবুজ রঙের মাও কোট পরতেই বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করত, অর্থাৎ ড্রেস কম্পিটিশনের কোন বালাই ছিল না। কেনাকাটা করার জন্য সবাই সরকারি সুপার মার্কেটেই ভিড় জমাত যদিও ব্যক্তি মালিকাধীন দোকানপাট তখন একটু একটু করে চালু হচ্ছিল। তাদের জীবনে ছিল কঠিন নিয়মানুবর্তিতা আর অল্পতে তুষ্ট থাকার অনুশীলন। বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে দেখেছি যে সকাল ছয়টায় শুরু হয়ে যেত ‘থাই ছি ছুয়ান’, বাজনার তালে তালে স্লো মোশনের শ্যাডো বক্সিং যা কিনা এক ধরণের ব্যায়াম। একজন ইনস্ট্রাকটরের পিছনে অনেকেই সারিবদ্ধ হয়ে এই ব্যায়ামে অংশ নিত। তারপর সকাল সাতটায় সবাই ব্রেকফাস্টের জন্য ডাইনিং হলের দিকে রওয়ানা দিত। সেই সময় আবার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় বসানো মাইক থেকে ভেসে আসত সকালের খবর। সকাল আটটায় ক্লাস শুরু। সেই সময় কারো ব্যক্তিগত গাড়ী ছিল না, সবাই সাইকেল চালিয়ে চলাফেরা করত। দূরে কোথাও যেতে হলে পাবলিক বাস কিংবা মেট্রো। যদিও ট্যাক্সি পাওয়া যেত তবে সেটাতে চড়া ছিল এক ধরণের বিলাসিতা। সবার মতন আমিও এক সময় একটা সাইকেল কিনে ফেলি, নর্থ কোরিয়ান এক ছাত্রীর কাছ থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড। সেই সাইকেলে চড়ে কখনও একা একা আবার কখনও আমরা দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়তাম ক্যাম্পাসের আশেপাশে চক্কর দিতে। আবার কখনও ‘সুয়ে ইউয়ান ল্যু’ ধরে চলে যেতাম দূরের কোন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে। তবে যে কোন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে ঢোকার সময় গেটের কাছে এসে সাইকেল থেকে নামতে হত এবং হেঁটে হেঁটে গেট পেরোতে হত। সবার জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল, যার কোন ব্যত্যয় ঘটানো যেত না। সবাইকেই সাথে করে ‘শেন ফেন ট্রাং’ অর্থাৎ পরিচয় পত্র বহন করতে হত। যে কোন ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার মুখে সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে পার হওয়ার সময় সিকিউরিটি গার্ড ইচ্ছে করলে পরিচয় পত্র চেয়ে বসতে পারে। তখন দেখাতে না পারলে সে ইচ্ছে করলে ঢুকতে নাও দিতে পারে। ফরেন স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদেরকে স্টুডেন্ট কার্ড, বেইজিং-এ থাকার রেসিডেন্সি কার্ডের বাইরেও সাদা রঙের ‘ইও তাই ট্রাং’ নামের আরেকটি বিশেষ কার্ড দেয়া হতো যাকে আমরা সহজ করে ‘হোয়াইট কার্ড’ বলতাম। কেন আমাদের মতন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদেরকে এই ‘হোয়াইট কার্ড’ দেয়া হত তার জন্য একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

চীনের ইকোনমিতে তখন দুই ধরণের কারেন্সি প্রচলিত ছিল। একটি ছিল রেগুলার ‘রেনমিনবি’ আর অন্যটি ‘ফরেন এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট’ বা সংক্ষেপে ‘এফইসি’। বিদেশীদের জন্য মূলত এই ‘এফইসি’। তারা যখন ব্যাংকে গিয়ে ডলার, পাউন্ড কিংবা অন্য কোন বিদেশী মুদ্রা ভাঙ্গাবে, সেই ফরেন কারেন্সির বিপরীতে ব্যাংক তখন তাদেরকে সমপরিমান চাইনিজ মুদ্রা দিবে এই ‘এফইসি’ নামক নোটে। তারা আবার এই ‘এফইসি’-এর বিপরীতে ব্যাংক থেকে ডলার কিংবা অন্য কোন বিদেশী মুদ্রা ভাঙিয়ে নিতে পারবে। সরকারি হিসেবে ‘এফইসি’ এবং ‘রেনমিনবি’-এর মুদ্রামান সমান, কিন্তু সেকেন্ডারি মার্কেটে (কালো বাজারে) ডলারের ব্যাপক চাহিদা থাকার কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে ‘এফইসি’-এর ক্রয় ক্ষমতা ছিল বেশী। সরকার বেশ কিছু মার্কেট তৈরি করেছিল যেখানে শুধুমাত্র ‘এফইসি’-তে জিনিষপত্র বিক্রী হত। তার মধ্যে বেইজিং-এর কেন্দ্রে অবস্থিত চিয়েনকোয়ামেন ডিস্ট্রিকের ‘ইয়ো-ঈ শাংতিয়েন’ বা ‘ফ্রেন্ডশীপ সুপারমার্কেট’-টি ছিল বেশ জনপ্রিয়। ডিপ্লোম্যাটিক জোনের লাগোয়া এই মার্কেটটিতে রাতদিন ডিপ্লোম্যাট বা ফরেন এক্সপার্টদের ভীড় লেগেই থাকত। এখানে আবার অনেক আইটেম পাওয়া যেত যা কিনা সাধারণ মার্কেটে ছিল বিরল। ‘মুতান’ বা ‘পিউনি’ ব্র্যান্ডের সিগারেট ছিল সেই বিরল আইটেমগুলির একটি। আমরা যারা চীন সরকারের বৃত্তিপ্রাপ্ত ফরেন স্টুডেন্ট, আমাদেরকে ‘রেনমিনবি’-তে বৃত্তির টাকা দেয়া হত। কিন্তু আমাদের সেই ‘হোয়াইট কার্ড’-এর বদৌলতে আমরা ‘ফ্রেন্ডশীপ সুপারমার্কেট’ থেকে ‘রেনমিনবি’-তে কেনাকাটা করতে পারতাম। এই ‘হোয়াইট কার্ড’-এর আরও অনেক গুণ ছিল যা আমাদের কাছেও অনেকদিন পর্যন্ত ছিল অজানা। পরে আবিস্কার করা গেল যে এই ‘হোয়াইট কার্ড’ দিয়ে ডিপ্লোম্যাটদের মতন ডিউটি ফ্রি টিভি, ফ্রিজ এমন কি মোটর বাইক পর্যন্ত আমদানি করা সম্ভব। অথচ সেই পাওয়ারফুল কার্ড দিয়ে আমরা ‘ফ্রেন্ডশীপ সুপারমার্কেট’-এর লাগোয়া কফিশপ থেকে শুধু কফিই খেতাম, কারণ বেইজিং-এর অন্যান্য জায়গায় কফির তেমন প্রচলন ছিল না সেই সময়। এই সুপারমার্কেটে চাইনিজরা সহজে ঢুকতে পারত না, গেটে দাঁড়ানো সিকিউরিটি গার্ড আটকিয়ে দিত। আমাদের এক সিনিয়র স্টুডেন্টের চেহারা চাইনিজদের মতন হওয়াতে প্রায়ই তাকে এই ঝামেলায় পোহাতে হত। তাই তিনি একবার মোটা গোঁফ রেখেছিলেন এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

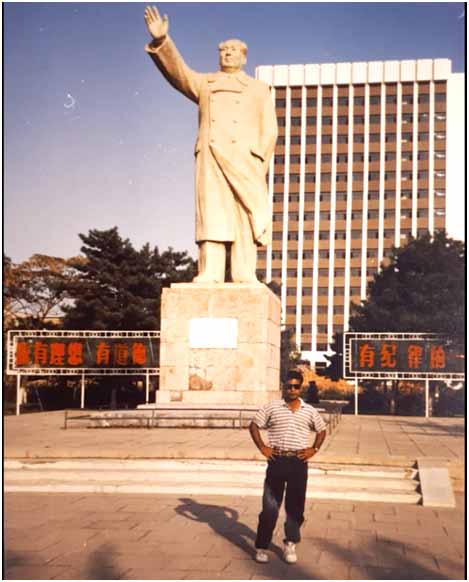

দেং শিয়াওপিং-এর ‘ওপেন ডোর’ পলিসির কারণে চীনের আর্থ-সামাজিক বলয়ে তখন এক নতুন স্পন্দনের সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য দেং শিয়াওপিং-কে বেশ কিছু কঠোর

পদক্ষেপ নিতে হয় তার মধ্যে একটি ছিল কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতর শুদ্ধি অভিযান। চেয়ারম্যান মাও-এর আলট্রা লেফটিস্ট নীতির কারণে চীন ইতিমধ্যে দুইবার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সেই ক্ষতির আর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই জন্য তিনি অতি সন্তর্পনে মৃত চেয়ারম্যান মাও-এর প্রভাব থেকে দলকে মুক্ত করার জন্য মাও-পন্থী নেতাদেরকে ধীরে অকার্যকর বা পার্জ করা শুরু করলেন। এবং জনগণের মানসপট থেকে মাও-এর স্মৃতিকে ধীরে ধীরে বিলীন করে দেয়ার জন্য তিনি চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত মাও-এর মূর্তিগুলোকে নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলা শুরু করলেন। সেই দিনটির কথা আমি কখনো ভুলব না। ১৯৮৮ সালের মাঝ এপ্রিলের এক শনিবারে সাইকেল নিয়ে আমি গিয়েছি পিকিং ইউনিভার্সিটিতে ঘুরতে। বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই, স্রেফ ঘুরে বেড়ানোর জন্য। লাইব্রেরীর সামনে অবস্থিত চেয়ারম্যান মাও-এর প্রায় চারতলা উঁচু মূর্তিটি দেখি পড়ে আছে মাটিতে। পরে জানতে পারি যে সারা রাত ধরে অতি গোপনে সরকারি লোকদের তত্বাবধানে মূর্তিটিকে গোড়া থেকে কাটা হয়। অবশ্য তার আগে কাপড় দিয়ে মূর্তিটিকে ঢেকে ফেলা হয়। পিকিং ইউনিভার্সিটির মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে কোন প্রকার কোলাহল ছাড়াই চেয়ারম্যান মাও-এর মূর্তিটি সরিয়ে ফেলাটা ছিল দেং শিয়াওপিং-এর জন্য একটি বিশেষ সাফল্য বা পলিটিক্যাল অর্জন। ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী হওয়ার জন্য নিজেকে অবশ্যই ভাগ্যবান মনে করি। দেং শিয়াওপিং চীনের জনগণের কাঁধ থেকে মাও-এর ভূত সরাতে পারলেও বর্তমানের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শি চিনপিং কিন্তু চেয়ারম্যান মাও-এর প্রেতাত্মাকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। সেই প্রেতাত্মার দৌড় কতদূর পর্যন্ত গড়ায় সেটাই এখন দেখার বিষয়। (চলবে)

কাজী সাব্বির আহমেদ। কলামিস্ট

টরন্টো